2020年03月31日

“森林の役割”と“ヒマラヤスギ”

【環境科学研究センター】

“森林の役割”と聞くと、皆さんはどんなことを思い浮かべますか。

森林は水と強い関係があり、“緑のダム”とも呼ばれています。

森林に降った雨は、落ち葉からできた土にゆっくりと浸み込み、森林は多くの水を貯えることができます。

さらに、水は長い年月をかけて地層を浸透していき、きれいな湧き水となって、川を作ったり、貴重な地下水として利用することができます。

また、大雨の時は、洪水や地滑りなどの災害防止の役割も果します。

センターの情報棟には、そんな森林の役割を実感できる“ジオラマ”があります。

左側は豊かな広葉樹(ブナ)の森、右側は草木のない荒野の模型です。

濁った水を流して、森林の水を貯める機能や、水をきれいにする機能を自分の目で確認することができますよ。

でも、このジオラマはとても大きく、持ち運びは大変なのです。

そこで、もっと手軽に森林の役割を体験することができる実験があります。

上の写真は、ジオラマと同じように、左側が森林に見立てた斜面、右側が土や植物のない斜面の模型です。

下の写真は、落ち葉からできた土や地層に見立てた、水の浄化装置です。

さて、濁った水を流すと、どんな様子が観察できるでしょうか。

いつか皆さんにも、センターの環境教室で体験いただく機会があればと思います。

ところで、センター近くの公園で、“ヒマラヤスギ”の“球果”がボロボロと落ちているのを見つけました。ヒマラヤスギはスギの名前が付いていますが、マツ科なので、球果はマツボックリと思えばよいでしょうか。

とても形が美しかったので、バラバラにならないように、輪ゴムやネジリコで縛ってみました。が、自然の力には勝つことができず、下の写真のように開いてしまいました。

まるでバラの花のようですね。ヒマラヤスギの英語名は“Himalaya Cedar”なので、“シーダーローズ”とも呼ばれるそうです。

シーダーローズはショックを与えるとバラバラに壊れてしまうので、そっと、ジオラマの広葉樹森の端に飾ってみました。

“森林の役割”と聞くと、皆さんはどんなことを思い浮かべますか。

森林は水と強い関係があり、“緑のダム”とも呼ばれています。

森林に降った雨は、落ち葉からできた土にゆっくりと浸み込み、森林は多くの水を貯えることができます。

さらに、水は長い年月をかけて地層を浸透していき、きれいな湧き水となって、川を作ったり、貴重な地下水として利用することができます。

また、大雨の時は、洪水や地滑りなどの災害防止の役割も果します。

センターの情報棟には、そんな森林の役割を実感できる“ジオラマ”があります。

左側は豊かな広葉樹(ブナ)の森、右側は草木のない荒野の模型です。

濁った水を流して、森林の水を貯める機能や、水をきれいにする機能を自分の目で確認することができますよ。

でも、このジオラマはとても大きく、持ち運びは大変なのです。

そこで、もっと手軽に森林の役割を体験することができる実験があります。

上の写真は、ジオラマと同じように、左側が森林に見立てた斜面、右側が土や植物のない斜面の模型です。

下の写真は、落ち葉からできた土や地層に見立てた、水の浄化装置です。

さて、濁った水を流すと、どんな様子が観察できるでしょうか。

いつか皆さんにも、センターの環境教室で体験いただく機会があればと思います。

ところで、センター近くの公園で、“ヒマラヤスギ”の“球果”がボロボロと落ちているのを見つけました。ヒマラヤスギはスギの名前が付いていますが、マツ科なので、球果はマツボックリと思えばよいでしょうか。

とても形が美しかったので、バラバラにならないように、輪ゴムやネジリコで縛ってみました。が、自然の力には勝つことができず、下の写真のように開いてしまいました。

まるでバラの花のようですね。ヒマラヤスギの英語名は“Himalaya Cedar”なので、“シーダーローズ”とも呼ばれるそうです。

シーダーローズはショックを与えるとバラバラに壊れてしまうので、そっと、ジオラマの広葉樹森の端に飾ってみました。

2020年03月30日

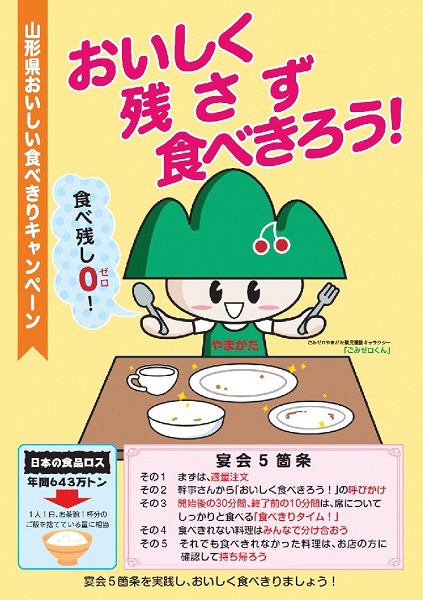

食品ロス削減!無駄なくおいしく食べきろう!

【環境科学研究センター】

コロナウイルスで不要不急の外出は控えていることと思いますが、先日の知事記者会見でも、「過度な自粛をせずに、感染の予防を講じていただきながらではありますが、身近な商店街で買い物をしたり、家族や小グループで飲食するなど、日常の消費行動で地域の経済を支えていただければと思います。」とあったように、小グループで飲食することはあると思います。

そのようなときはやはり、「宴会5箇条」や「30・10(さんまる・いちまる)運動」の取組みによる、食品ロスの削減にも注意してください!

外食時の「おいしい食べきり」(循環型社会推進課ホームページ)

また、スーパー等で買い物をする際も、食べ物を無駄にしないことを考えた上手なお買い物をお願いします。

例えば

・買い物に行く前に、家にある食材をチェック!

(買って来たら、こないだ買ったのがまだ冷蔵庫にあったなんてことも…)

・買いすぎず、使う分、食べられる量だけ買う!

(お得なまとめ買いをしても、使いきれず期限が過ぎてしまい、捨ててしまうことも…)

・すぐ使う食品は、棚の手前から取る!

(期限が切れてしまうと、廃棄され、お店での食品ロスが発生してしまいます…)

学校の休校に伴い、牛乳など給食用の食品が余ってしまったようなこともニュースになっていましたが、そのような食品を積極的に選ぶのも食品ロス削減にはいいですね。

なお、期限といっても、「賞味期限」と「消費期限」があります。

「賞味期限」はおいしく食べることができる期限、「消費期限」は安全に食べられる期限です。

賞味期限の場合、過ぎてもすぐに廃棄せず、商品ごとに食べられるかどうか判断しましょう。

さらに、買ってきた食品を保存する際も、冷凍して保存したり、期限に近いものを取りやすく手前に置くなどの工夫も大切です。

また、災害時に備えて、日頃から家庭での食料品の備蓄に取り組んでいる方も多いと思います。

そんな時は、備蓄した食品を賞味期限を考えながら計画的に食べ、食べた分を買い足して補充する「ローリングストック」を行うと、古くなって結局食べずに捨ててしまう、というようなことが無くていいですよ。

「もったいない」を意識して、無駄なくおいしく食べきりましょう!

そして、しっかり栄養をとって、免疫力を高めていきましょう!

コロナウイルスで不要不急の外出は控えていることと思いますが、先日の知事記者会見でも、「過度な自粛をせずに、感染の予防を講じていただきながらではありますが、身近な商店街で買い物をしたり、家族や小グループで飲食するなど、日常の消費行動で地域の経済を支えていただければと思います。」とあったように、小グループで飲食することはあると思います。

そのようなときはやはり、「宴会5箇条」や「30・10(さんまる・いちまる)運動」の取組みによる、食品ロスの削減にも注意してください!

外食時の「おいしい食べきり」(循環型社会推進課ホームページ)

また、スーパー等で買い物をする際も、食べ物を無駄にしないことを考えた上手なお買い物をお願いします。

例えば

・買い物に行く前に、家にある食材をチェック!

(買って来たら、こないだ買ったのがまだ冷蔵庫にあったなんてことも…)

・買いすぎず、使う分、食べられる量だけ買う!

(お得なまとめ買いをしても、使いきれず期限が過ぎてしまい、捨ててしまうことも…)

・すぐ使う食品は、棚の手前から取る!

(期限が切れてしまうと、廃棄され、お店での食品ロスが発生してしまいます…)

学校の休校に伴い、牛乳など給食用の食品が余ってしまったようなこともニュースになっていましたが、そのような食品を積極的に選ぶのも食品ロス削減にはいいですね。

なお、期限といっても、「賞味期限」と「消費期限」があります。

「賞味期限」はおいしく食べることができる期限、「消費期限」は安全に食べられる期限です。

賞味期限の場合、過ぎてもすぐに廃棄せず、商品ごとに食べられるかどうか判断しましょう。

さらに、買ってきた食品を保存する際も、冷凍して保存したり、期限に近いものを取りやすく手前に置くなどの工夫も大切です。

また、災害時に備えて、日頃から家庭での食料品の備蓄に取り組んでいる方も多いと思います。

そんな時は、備蓄した食品を賞味期限を考えながら計画的に食べ、食べた分を買い足して補充する「ローリングストック」を行うと、古くなって結局食べずに捨ててしまう、というようなことが無くていいですよ。

「もったいない」を意識して、無駄なくおいしく食べきりましょう!

そして、しっかり栄養をとって、免疫力を高めていきましょう!

2020年03月27日

令和元年度「水生生物調査」の結果がまとまりました!

【環境科学研究センター】

「水生生物調査」とは、川の中にどのような生き物が、どのくらいすんでいるのかを調べることによって、川の水質がどれくらいきれいなのかを調べる調査です。

今年度も多くの皆さんにご参加いただき、大変ありがとうございました。

このたび皆さんの調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/support/suisei_seibutsu.html

「水生生物でみた山形県の河川水質マップ」のポスターにつきましては、参加者や学校、公民館等に配布させていただきます。

ポスターを見かけたときは、身近な川の水質はどうなっているかぜひご覧ください。

なお、令和2年度も引き続き「水生生物調査」を実施します!

5月頃に参加募集を開始しますので、皆さんぜひご参加ください!!

近くの川に入って、触れて、河川の環境や生きものについて考えみませんか?

「水生生物調査」とは、川の中にどのような生き物が、どのくらいすんでいるのかを調べることによって、川の水質がどれくらいきれいなのかを調べる調査です。

今年度も多くの皆さんにご参加いただき、大変ありがとうございました。

このたび皆さんの調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/support/suisei_seibutsu.html

「水生生物でみた山形県の河川水質マップ」のポスターにつきましては、参加者や学校、公民館等に配布させていただきます。

ポスターを見かけたときは、身近な川の水質はどうなっているかぜひご覧ください。

なお、令和2年度も引き続き「水生生物調査」を実施します!

5月頃に参加募集を開始しますので、皆さんぜひご参加ください!!

近くの川に入って、触れて、河川の環境や生きものについて考えみませんか?

2020年03月26日

里山だより “冬の動物の足跡たち”

【環境科学研究センター】

凍てつく朝でも、土筆がしっかり顔を出しています。

日本列島の南から、桜前線の便りが届いていますが、センター近くの公園では四季桜が冬中咲いていました。暖かくなって、一層きれいです。

小松沢観音様への参道でも、ショウジョウバカマやキブシが咲き始めましたが、季節を溯り、雪の上に残された動物たちの足跡をご紹介したいと思います(やっと)。

初めに、ニホンリスです。なかなか、はっきりとした足跡には出会えませんでした。

実は、ニホンリスを見たのは、昨年が初めてです。下の写真のどこに写っているか分かりますか?

次は、シッポの跡が見えるので、ネズミだと思います。

これは、カモシカの足跡です。

崖のような急な斜面を駆け下りています。

下の沢まで、水を飲みに通っているのでしょうか。

夏にも“けもの道”が見られたのですが、ようやくカモシカと分かって、スッキリしました。

次は、イノシシです。雪踏みの跡のようです。

最後に、ノウサギです。雪の野原で楽しそうに飛び回っています。

残念ながら、まだ出会ったことはありません。

凍てつく朝でも、土筆がしっかり顔を出しています。

日本列島の南から、桜前線の便りが届いていますが、センター近くの公園では四季桜が冬中咲いていました。暖かくなって、一層きれいです。

小松沢観音様への参道でも、ショウジョウバカマやキブシが咲き始めましたが、季節を溯り、雪の上に残された動物たちの足跡をご紹介したいと思います(やっと)。

初めに、ニホンリスです。なかなか、はっきりとした足跡には出会えませんでした。

実は、ニホンリスを見たのは、昨年が初めてです。下の写真のどこに写っているか分かりますか?

次は、シッポの跡が見えるので、ネズミだと思います。

これは、カモシカの足跡です。

崖のような急な斜面を駆け下りています。

下の沢まで、水を飲みに通っているのでしょうか。

夏にも“けもの道”が見られたのですが、ようやくカモシカと分かって、スッキリしました。

次は、イノシシです。雪踏みの跡のようです。

最後に、ノウサギです。雪の野原で楽しそうに飛び回っています。

残念ながら、まだ出会ったことはありません。

2020年03月23日

里山だより “スプリング・エフェメラル”

【環境科学研究センター】

3月中旬になって、雪の朝、雨の日、春が感じられる日が繰り返し訪れるようになりました。

小松沢観音様への参道をマンサクの花を探しながら登っていくと、ハンノキが花粉を飛ばし始めていました。

枝先の赤い粒は雌花、その先に下がっているのが雄花です。触ると花粉がふわーと飛びます。

どうしてこんな形をしているのか不思議な気がしますが、とても美しい花です。

里には、面白い名前のナニワズも花を付けています。

雌雄異株で、上の写真が雌株、下が雄株(両性花?)です。ジンチョウゲ科で爽やかな甘い香りがします。

ナニワズの近くにはアズマイチゲの群落が広がっています。アズマイチゲは、曇っていたり、風が強くて気温が低かったりすると花を閉じてしましますが、暖かな春の日差しに、ようやく花を開きました。

キクザキイチゲも日当たりのよい斜面から咲き始めました。

アズマイチゲやキクザキイチゲのように、早春に花を咲かせた後には、夏までに葉を枯れさせてしまう「春の妖精」と呼ばれる一群の植物があります。英語名で「スプリング・エフェメラル」、春のはかない命という意味です。

里山は、これから「スプリング・エフェメラル」を始めとして、たくさんの草木が花を付けます。ぜひ、皆さんも里山の花をお楽しみください。

花粉症の方は、対策をお忘れなく!

3月中旬になって、雪の朝、雨の日、春が感じられる日が繰り返し訪れるようになりました。

小松沢観音様への参道をマンサクの花を探しながら登っていくと、ハンノキが花粉を飛ばし始めていました。

枝先の赤い粒は雌花、その先に下がっているのが雄花です。触ると花粉がふわーと飛びます。

どうしてこんな形をしているのか不思議な気がしますが、とても美しい花です。

里には、面白い名前のナニワズも花を付けています。

雌雄異株で、上の写真が雌株、下が雄株(両性花?)です。ジンチョウゲ科で爽やかな甘い香りがします。

ナニワズの近くにはアズマイチゲの群落が広がっています。アズマイチゲは、曇っていたり、風が強くて気温が低かったりすると花を閉じてしましますが、暖かな春の日差しに、ようやく花を開きました。

キクザキイチゲも日当たりのよい斜面から咲き始めました。

アズマイチゲやキクザキイチゲのように、早春に花を咲かせた後には、夏までに葉を枯れさせてしまう「春の妖精」と呼ばれる一群の植物があります。英語名で「スプリング・エフェメラル」、春のはかない命という意味です。

里山は、これから「スプリング・エフェメラル」を始めとして、たくさんの草木が花を付けます。ぜひ、皆さんも里山の花をお楽しみください。

花粉症の方は、対策をお忘れなく!

2020年03月19日

「山形県職員採用案内2020」 ~山形県の環境を守るのは“化学職”です~

【環境科学研究センター】

山形県職員採用試験の日程や、職種紹介などを掲載した「採用案内パンフレット」が完成し、配布が始まっています!

「山形県職員採用案内」ホームページ

http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/saiyosikentop.html

山形県で環境を守るために働きたいたいと思っている皆さん!

山形県の環境を守るのは"化学職"です!

ぜひ一緒に、自然豊かで美しい山形の環境を守っていきましょう。(^^)/

化学職の紹介ホームページ(PDFファイル)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/syokuinsaiyo/homu/gizyutusyokusyusyokai/kagakutirasi.pdf

たびたび、"環境は化学職です!"と強調してきましたが、実は以前、よく確認せずに土木職で受験してしまって、2次試験の面接でようやく間違えたことに気づいた人がいたとか・・・

(ハイ、ワタシデス・・・)

皆さんはしっかり採用案内を読んで受験してくださいね。

山形県職員採用試験の日程や、職種紹介などを掲載した「採用案内パンフレット」が完成し、配布が始まっています!

「山形県職員採用案内」ホームページ

http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/saiyosikentop.html

山形県で環境を守るために働きたいたいと思っている皆さん!

山形県の環境を守るのは"化学職"です!

ぜひ一緒に、自然豊かで美しい山形の環境を守っていきましょう。(^^)/

化学職の紹介ホームページ(PDFファイル)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/syokuinsaiyo/homu/gizyutusyokusyusyokai/kagakutirasi.pdf

たびたび、"環境は化学職です!"と強調してきましたが、実は以前、よく確認せずに土木職で受験してしまって、2次試験の面接でようやく間違えたことに気づいた人がいたとか・・・

(ハイ、ワタシデス・・・)

皆さんはしっかり採用案内を読んで受験してくださいね。

2020年03月17日

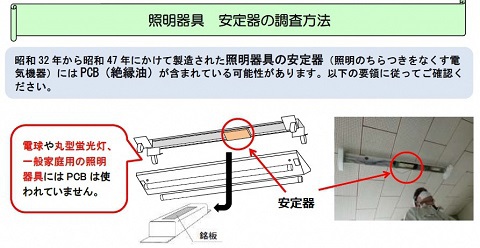

蛍光灯の安定器をご確認ください。PCBが含まれているかも!

【環境科学研究センター】

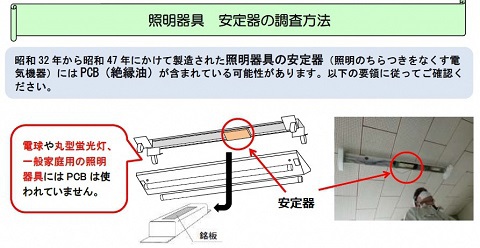

有害なPCBを含んだ廃棄物を処分しなければならないのは知っているけど、うちには古いトランスやコンデンサーはもう無いから、関係ないねって思っていませんか?

実は、“蛍光灯”には、安定した点灯を行うため“安定器”が使われていますが、事業所などの蛍光灯の安定器には、PCBを含んだものがあるのです!

(一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。)

そしてご存じのとおり、PCBを含む廃棄物は、決められた期限までに必ず処分をしなければなりません。

もちろん、PCBが使用された安定器を現在使用中であっても、使用をやめ、処分する必要があります。

山形県の処分期限は、安定器の場合、令和5年3月31日です!!

安定器にPCBが含まれている可能性があるのは、昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用の建物です。

県でも該当する建物の所有者の方にアンケート調査票を送付し、PCB使用安定器の掘り起こし調査を行っていますが、アンケートに回答があったのは23%だけなのでした(T_T)

過去にサンプル調査(一部の安定器のみを確認する調査)を行った建物で、調査漏れがあった事例もあることから、必ず全ての安定器をご確認ください。

直管LEDランプに交換している場合、器具内に古い安定器が残っていることがあります。

また、安定器が天井裏などに設置されている場合、見逃すことがあるので注意が必要です。

処分期限まであと3年しかありません!これを過ぎると事実上処分することができなくなってしまいます!!(罰則もあります!)

該当する建物の所有者の方は、今一度ご確認をお願いします!

先月開催された環境関係業務報告会からの話題でした。

詳しくは県ホームページをご覧ください。

「PCB使用安定器の掘り起こし調査に御協力下さい」

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/waste/pcb_horiokoshi.html

有害なPCBを含んだ廃棄物を処分しなければならないのは知っているけど、うちには古いトランスやコンデンサーはもう無いから、関係ないねって思っていませんか?

実は、“蛍光灯”には、安定した点灯を行うため“安定器”が使われていますが、事業所などの蛍光灯の安定器には、PCBを含んだものがあるのです!

(一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。)

そしてご存じのとおり、PCBを含む廃棄物は、決められた期限までに必ず処分をしなければなりません。

もちろん、PCBが使用された安定器を現在使用中であっても、使用をやめ、処分する必要があります。

山形県の処分期限は、安定器の場合、令和5年3月31日です!!

安定器にPCBが含まれている可能性があるのは、昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用の建物です。

県でも該当する建物の所有者の方にアンケート調査票を送付し、PCB使用安定器の掘り起こし調査を行っていますが、アンケートに回答があったのは23%だけなのでした(T_T)

過去にサンプル調査(一部の安定器のみを確認する調査)を行った建物で、調査漏れがあった事例もあることから、必ず全ての安定器をご確認ください。

直管LEDランプに交換している場合、器具内に古い安定器が残っていることがあります。

また、安定器が天井裏などに設置されている場合、見逃すことがあるので注意が必要です。

処分期限まであと3年しかありません!これを過ぎると事実上処分することができなくなってしまいます!!(罰則もあります!)

該当する建物の所有者の方は、今一度ご確認をお願いします!

先月開催された環境関係業務報告会からの話題でした。

詳しくは県ホームページをご覧ください。

「PCB使用安定器の掘り起こし調査に御協力下さい」

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/waste/pcb_horiokoshi.html

2020年03月11日

環研センターNEWSから ~災害への備え~

【環境科学研究センター】

「環研センターNEWS(令和2年2月号)」はご覧いただけましたか。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/kanken_news.html

まだ読んでいなかった方のため、3.11ということもあり、下記の記事を紹介します。

【ほっとNEWS】 ~災害への備え~

気象庁によると、全国で1時間降水量50mm以上の大雨の年間発生回数が増加しているそうです。短時間の激しい雨は河川の氾濫や低地への浸水をもたらしますが、県内でも平成30年8月の大雨や、昨年10月の台風19号による大雨で建物への浸水被害が発生したことは記憶に新しいところです。

このような近年の気候変化を受けて、災害への備えがますます重要となってきています。県内の市町村では、復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を迅速に処理できるよう、あらかじめ最大規模の発生量を想定して仮置場の設置場所などを検討しておく、災害廃棄物処理計画の策定を進めています。こうした市町村への技術的な支援として、当センターでは、水害で想定される最大規模の発生量を推計する手法について、調査研究を行っています。

水害廃棄物の発生量は、①被害予測(床上浸水・床下浸水の被害棟数)と、②被害種類別の発生原単位(被害1棟当たり発生する水害廃棄物を表す数値)を掛け合わせて推計しますが、平成30年の大雨事例を解析し、県特有の事情を反映した発生原単位を算出するなどの研究に取り組んでいます。

当センターでは、この研究の他にも、災害時に優先的に調査が必要な化学物質の迅速な測定法の開発など、今後も災害に備えた調査研究を進めていきます。

その他にも様々な記事を掲載していますので、ぜひ「環研センターNEWS」を御覧ください!

「環研センターNEWS(令和2年2月号)」はご覧いただけましたか。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/kanken_news.html

まだ読んでいなかった方のため、3.11ということもあり、下記の記事を紹介します。

【ほっとNEWS】 ~災害への備え~

気象庁によると、全国で1時間降水量50mm以上の大雨の年間発生回数が増加しているそうです。短時間の激しい雨は河川の氾濫や低地への浸水をもたらしますが、県内でも平成30年8月の大雨や、昨年10月の台風19号による大雨で建物への浸水被害が発生したことは記憶に新しいところです。

このような近年の気候変化を受けて、災害への備えがますます重要となってきています。県内の市町村では、復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を迅速に処理できるよう、あらかじめ最大規模の発生量を想定して仮置場の設置場所などを検討しておく、災害廃棄物処理計画の策定を進めています。こうした市町村への技術的な支援として、当センターでは、水害で想定される最大規模の発生量を推計する手法について、調査研究を行っています。

水害廃棄物の発生量は、①被害予測(床上浸水・床下浸水の被害棟数)と、②被害種類別の発生原単位(被害1棟当たり発生する水害廃棄物を表す数値)を掛け合わせて推計しますが、平成30年の大雨事例を解析し、県特有の事情を反映した発生原単位を算出するなどの研究に取り組んでいます。

当センターでは、この研究の他にも、災害時に優先的に調査が必要な化学物質の迅速な測定法の開発など、今後も災害に備えた調査研究を進めていきます。

その他にも様々な記事を掲載していますので、ぜひ「環研センターNEWS」を御覧ください!

2020年03月03日

“環研センターNEWS:クマの食べ物の話”と“クマ棚”

【環境科学研究センター】

「環研センターNEWS(令和2年2月号)」の“クマの食べ物の話”はご覧いただけましたか。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/kanken_news.html

ツキノワグマなどの野生動物にとって貴重なブナの実は、今年度は大変な凶作でしたが、平成30年度のブナ豊凶結果では、並作の調査箇所が多くを占めていました。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/buna/h30bunakekka.pdf

調査箇所の中でも、月山自然博物園は豊作でした。秋に開催されたイベントでは、皆さんブナの実拾いに夢中になっていました。

スノーシューのイベントでも拾えましたよ。

ところで、ずーっと不思議に思っていたことがあります。ツキノワグマはどんな風に小さなブナの実を食べるのか・・・。

写真は月山自然博物園内のブナです。

ブナは落葉しているのに、枯れた枝と葉の塊が見えます。

これは、“クマ棚”と呼ばれるもので、ツキノワグマがブナの実を食べた跡とのことです。

ブナの実は、硬い殻(殻斗:カクト)に包まれていますが、ツキノワグマは殻斗ごと食べてしまうのですね。

それに、とても身軽!ブナの幹には爪痕が!

さて、ブナの実りがよかった翌春には、たくさんの実生(芽)を見ることができます。

ブナモヤシと呼ぶらしいです(?)。

写真が見づらくて申し訳ありませんが、ブナの落ち葉の中に、いくつも芽が見えます。

〇は殻斗です。

中にはまだ芽を出したばかりのものも。

本葉が見られるものもありますが、一斉に出た芽が大きく育つことはほとんどないとのことです。

「環研センターNEWS(令和2年2月号)」の“クマの食べ物の話”はご覧いただけましたか。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/kanken_news.html

ツキノワグマなどの野生動物にとって貴重なブナの実は、今年度は大変な凶作でしたが、平成30年度のブナ豊凶結果では、並作の調査箇所が多くを占めていました。

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/053001/joho/buna/h30bunakekka.pdf

調査箇所の中でも、月山自然博物園は豊作でした。秋に開催されたイベントでは、皆さんブナの実拾いに夢中になっていました。

スノーシューのイベントでも拾えましたよ。

ところで、ずーっと不思議に思っていたことがあります。ツキノワグマはどんな風に小さなブナの実を食べるのか・・・。

写真は月山自然博物園内のブナです。

ブナは落葉しているのに、枯れた枝と葉の塊が見えます。

これは、“クマ棚”と呼ばれるもので、ツキノワグマがブナの実を食べた跡とのことです。

ブナの実は、硬い殻(殻斗:カクト)に包まれていますが、ツキノワグマは殻斗ごと食べてしまうのですね。

それに、とても身軽!ブナの幹には爪痕が!

さて、ブナの実りがよかった翌春には、たくさんの実生(芽)を見ることができます。

ブナモヤシと呼ぶらしいです(?)。

写真が見づらくて申し訳ありませんが、ブナの落ち葉の中に、いくつも芽が見えます。

〇は殻斗です。

中にはまだ芽を出したばかりのものも。

本葉が見られるものもありますが、一斉に出た芽が大きく育つことはほとんどないとのことです。

2020年03月02日

里山だより“マルバマンサク”

【環境科学研究センター】

“マンサクの花咲く!”の新聞記事を見て、センター近くの小松沢観音様へ行ってみました。

明け方からの雪に白く覆われていましたが、・・・

村山市の里山でも、マルバマンサクが咲いていました!

墨絵のような景色の中で、マルバマンサクの黄色は春が感じられる色ですね。

春といえば、うれしくないものも飛んできます。

スギ花粉です。

たくさんの雄花を付けた枝も見られます。

こちらはハンノキです。

枝先に長く伸びているのが雄花で、たくさんの花粉を付けます。

ハンノキの仲間のヒメヤシャブシも、枝先の雄花に花粉を付けます。

さて、足跡を見つけましたが、雪が積もっていてハッキリしません。

今年の冬の足跡は、時を遡りますが、次回にお伝えしたいと思います。

“マンサクの花咲く!”の新聞記事を見て、センター近くの小松沢観音様へ行ってみました。

明け方からの雪に白く覆われていましたが、・・・

村山市の里山でも、マルバマンサクが咲いていました!

墨絵のような景色の中で、マルバマンサクの黄色は春が感じられる色ですね。

春といえば、うれしくないものも飛んできます。

スギ花粉です。

たくさんの雄花を付けた枝も見られます。

こちらはハンノキです。

枝先に長く伸びているのが雄花で、たくさんの花粉を付けます。

ハンノキの仲間のヒメヤシャブシも、枝先の雄花に花粉を付けます。

さて、足跡を見つけましたが、雪が積もっていてハッキリしません。

今年の冬の足跡は、時を遡りますが、次回にお伝えしたいと思います。